第35回 「家出少年②」

(前回のつづき)

叔父の勤め先は恵比寿駅の近くでした。会った場所はたぶん恵比寿だったと思います。「アパートに来いよ」と言われましたが、あまり気が進みません。

「いや、おふくろへの連絡だけしておいてください。そして、僕は元気に一人でやっていけますから捜索願は出さないようにと伝えてください」

と言ったものの、結局は気弱になっていたのでしょう。彼に誘われるままに彼のアパートに連れていかれました。そこには彼の婚約者も来ていて、食事が用意されており、食後三人で話し合いをしました。

叔父の婚約者の陽子はその名の通り、太陽のような明るさで接してくれました。そんな相性の良さもあったのでしょう。彼女の「高校、それも岡崎高校だったら卒業しておいて絶対損はないわよ」という説得が〝腑に落ちて〟いったのです。

「帰ってやり直します」

と言うまでに多くの時間は要しませんでした。そして翌日、叔父からカネを借りて新幹線で家に帰りました。

家で再会した母は、私を見るなり「お帰り」と言い、「捜索願を出すところだった」と続けた途端、言葉に詰まり目に涙すら浮かべていました。後にも先にも一度だけ見せた母の涙でした。でも、温かみを感じさせたのはほんの一瞬で、その後は説教が始まりました。

翌日学校に行くと、ヨシヒコが飛んできました。そして握手と抱擁で包んでくれました。

くにおみはそんなスキンシップをそれまでにされたことはありません。それだけに込み上げてくるものがありました。でも、その一方で、同級生の目があったので気恥ずかしく、こそばゆく感じられました。近くにいた同級生は二人を見て何が起きたのかと目を丸くしています。その様子から彼が同級生には私の家出のことを伝えていなかったことが推し量られました。

担任の西尾は「心配かけりゃがって」とひと言。眼鏡の奥から見せる視線から、それは「心配」ではなく「迷惑」だったと伝わってきます。

所属していたコーラス部や柔道部には家出の事実は伝わっておらず、普段通りの掛け持ちクラブ活動を再開させました。

コーラス部の顧問の鈴木楽子はくにおみの姿を見ると、駆け寄るようにして話しかけてきました。楽子はまさしく名は体を表すのたとえ通りで、いつも楽しそうに歩き、話し、そして指導をする教師でした。

「浅井クン、声が大きくて張りがあるあなたにピッタリのポジションがあるの。やってみる?」

いきなり「やってみる?」と言われて怪訝な表情を浮かべていたのでしょう。彼女はそのまま話を続けました。

「ブラスバンドがナポリ民謡の『カタリカタリ』(別名コーリングラート)を歌えるソロ歌手を探しているのよ。あなた、歌える?」

実は題名も知りませんでした。でも、〝目立つこと〟を好む性格であることに加えて、「何か踏ん切りをつけたい」と考えていたくにおみは二つ返事。

「やります!歌えます!」

その日、レコード屋に行き、ジュゼッペ・ディ・ステファーノの歌うレコードを買い求めて急いで帰宅。胸の高鳴りを抑えながらレコードプレーヤーに小さなシングル盤レコードを収めると、針を置きます。

「カ~タリ~、カ~タリ~♪」

と抑制したトーンから始まるおとこのせつない恋心を歌うこの名曲は、

「コ~レ、コ~リングラ~ト」

と変ホ長調で佳境に入ると、憧れの女性への想いを情熱的に、かつ切々と歌い上げます。

くにおみは一度聞いただけで、テノール歌手のレジェンド、エンリコ・カルーソーのために書かれたこの歌に心を奪われました。何百回レコードを聴いたでしょう。そして歌い込んで、数日後自信をもって初音合わせに向かいました。

原曲キーだと高音部分で声が半分も出ないので下げてもらえたら嬉しいとお願いしましたが、指揮者にそれはできないと言われて、出場をあきらめる選択肢もありましたが、どうしても歌いたくてそのまま本番に突入しました。高音を出すために連日近くの森に行き、自主練を重ねました。

どこから聞いたのか、〝ソロ歌手デビュー〟を知った母がどうしても一度聴かせて欲しいと言います。彼女は勤め先のコーラス部の顧問でもあるので息子の歌を聴いてみたかったのでしょう。まあ、家出をして迷惑をかけたのだから一度くらい聴かせてやろうと、歌いました。ただ、狭い家なのでかなり音を控えました。

「どんだけ大きくてもいいから本番と同じように歌って」

と母は言います。

私はこたつから身を起こし、その場に立ち上がって本番さながらに大声を張り上げました。「声が大きすぎる」と言われる覚悟で歌い始めた私は、逆に目をつむって聴き入る母に戸惑いを覚えました。でも、乗り掛かった舟です。そのまま大声で歌い終えました。

すると、手を叩き、目を細めて「あんた、意外にうまいねえ。腹から声が出てるね。声の張りがすごいじゃん」とほめます。

それまでほめられたことのなかったくにおみは、そんな母のほめ言葉に照れて「何言ってんだよ」と言いながら自分の部屋に行きましたが、とても嬉しかったと言うのが私の本音でした。今にして思うと、母は家出事件を受けて私との向き合い方を変えようとしたのかもしれません。

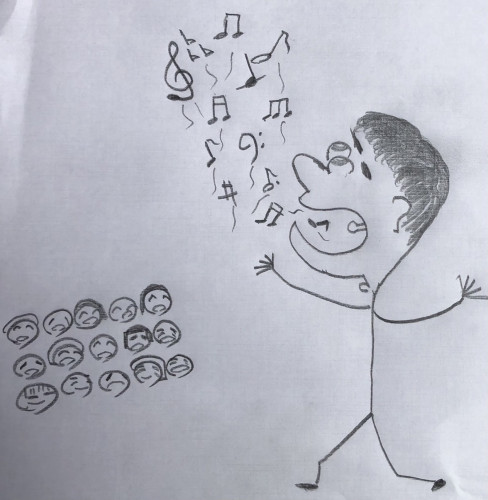

「卒業生を祝う会」と題した音楽会のはずなのに会場の講堂には多くの同期生や下級生の顔が見られます。前の方に座った顔見知りがかたずをのんで見守ってくれているのを力に歌い切りました。

決して満足のいくできばえではありませんでしたが、会場から大きな拍手をもらいました。また、見も知らない〝出待ち〟の生徒が10人以上いて〝素晴らしかった〟〝ありがとう〟と声をかけてくれました。

それがどれだけ嬉しかったことか。また、そこからどれだけの力をもらったことか。

そして間もなく私の「高校二年生」は終わりました。