(前回のつづき)

最初の朝礼では、岩城留吉校長から、入学式の挨拶に輪をかけて時代がかった檄が飛びました。

「本校は明治天皇陛下から受けた詔書に書かれた質実剛健を旨として設立された名門校であるにもかかわらず、風紀が乱れ、生徒の本分である学業がおろそかにされている」

「我が国の最近の風潮は、男と女の境がなくなっている。男はより男らしく、女はより女らしくしなければならない」

「最近の若者の男女関係は乱れておる。生徒会が企画した新入生歓迎フォークダンスの会(5月11日開催予定)は青年男女が手に手をつなぐものであり、みだらで享楽そのものだ」

「男子生徒の中には色気を出して長髪にしている者がいるが、学業の邪魔になる」

そして説教をした後、

「長髪の男子はここに残るように。他の生徒は教室に戻りなさい」

と指示しました。多くの生徒はその場から離れました。校長の命令を無視して出て行った長髪の男子もいました。

私は柔道をやろうとしていたので丸刈りでしたが、「次に何が起きるか」という好奇心が勝り、校長の指示を無視してその場に残る決断をしました。何か言われたら「髪を伸ばすつもりでしたので聞いておきたいと思います」という出まかせの〝うそ〟をつこうと思っていました。

女子や丸刈りの生徒が体育館を後にしたのを確認した校長が次の言葉を言う直前でした。左手後方から壇上の校長に向かって大声で何か言いながら、ひとりの上級生が前に進み出てきました。そして、校長と激しく口論を始めたのです。後になってその生徒が生徒会長であることを知ります。

呆気にとられたくにおみは、上級生の捨て身の抗議を見るうちに「先輩、カッコいい! 高校ってこんなに面白いところなんだ」と感動しました。恐らく口を開けてその光景を見ていたと思います。ふたりのバトルが収まる気配はなく、ひとりの教員が校長に何か(おそらく授業開始時間が迫っていること)を耳打ちして間に入らなければ長時間続いていたに違いありません。

その日を契機に校長と生徒会が激しく対立、校内は騒然となりました。それに加えて、地元の中日新聞はもちろん、朝日新聞(全国版の社会面。四コマ漫画『サザエさん』の隣りに「『男女の享楽に過ぎぬ』とフォークダンス禁止」という見出しで記事掲載)などの全国紙やNHKなどの影響力のある放送メディアまでもが騒ぎ立てたこともあり、多くの生徒にとって落ち着かない日々が続きました。

そんな記憶でしたが、半世紀以上経過した今、多くの関係者に話を伺い、資料に目を通してみると、生徒会はかなり論理的かつ冷静に対応をしており、我々生徒がメディアによって踊らされていたことが分かります。

朝礼で校長と丁々発止激しく議論した天野茂樹氏(大学卒業後は弁護士)は「校長という権力に言いなりになるのではなく、岡高生の反骨精神を示した」と述べる一方で、「岩城校長は働きながら勉強した苦労人。それだけに私たちのことが甘く見えたのではないですかね」と懐の深い見解を述べられました。

また、天野氏の後を継いで5月から会長になった佐宗公雄氏(元新聞記者)は、

「自立と自律という言葉を常に念頭に置いて生徒会活動をした」

「それを先生方が良い方へ良い方へと導いてくださった」

(それゆえ)「先輩が作り上げた岡崎高校の伝統を守ることができた」

と語られました。

佐宗氏が言うように、確かに教頭以下教職員のほとんどは校長の古臭い考え方・やり方に反対で、生徒の側に立ってくれていました。

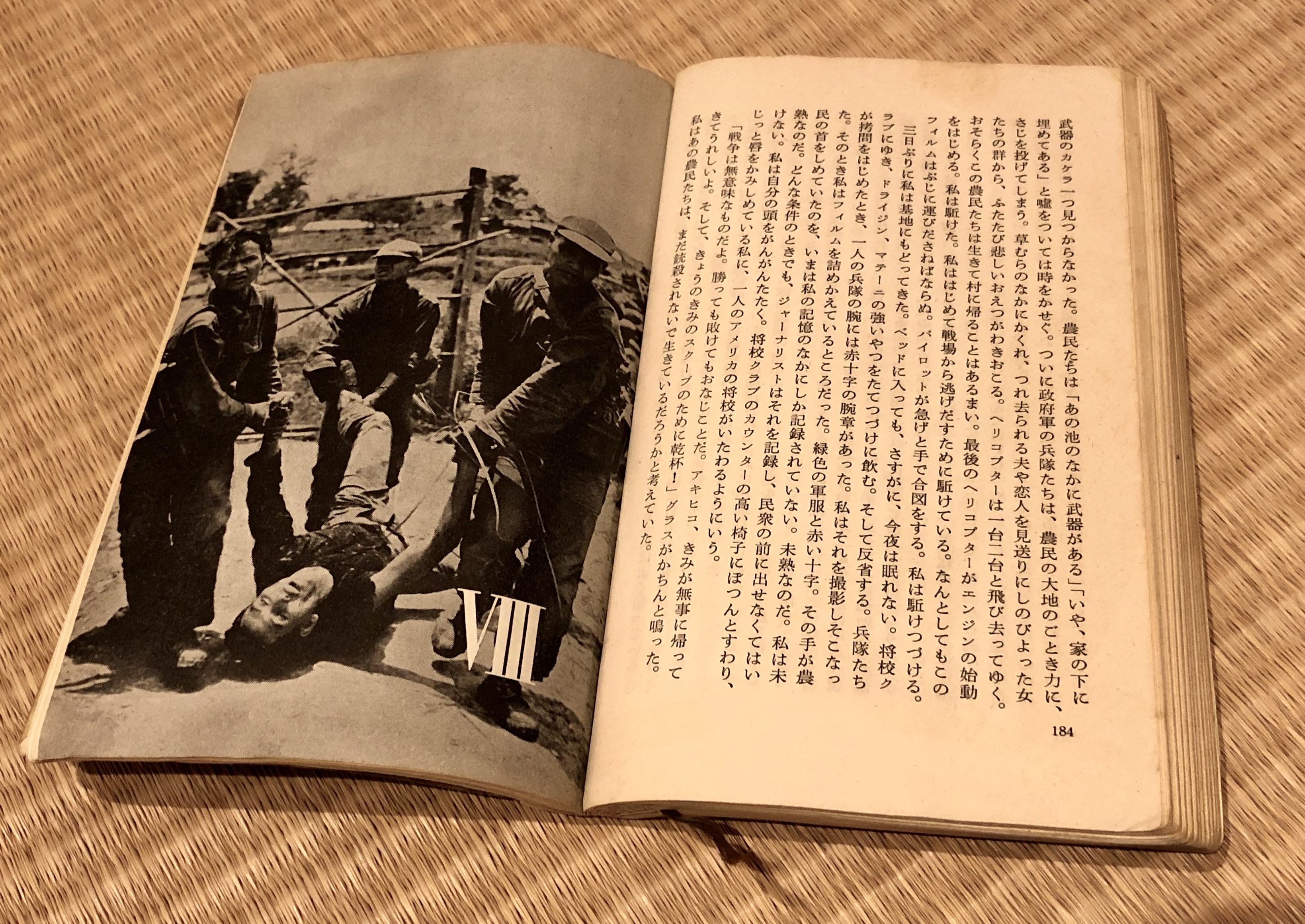

実は、週刊誌報道でコメントしていた教員に私は「本当にこんな発言をしたのか?」と職員室で聞いて回っていました。特に、週刊新潮と週刊女性に掲載されたコメントは聞き捨て(読み捨て?)ならなかったからです。直に聞いてみると、教員たちは丁寧に対応してくれ、週刊誌がデタラメを書いていたことが分かりました。

この全国規模の騒動になった事件に驚いた愛知県教育委員会は、校長に対してフォークダンスの禁止令を解くように要請。それを受けて校長は禁止を取り消しました。生徒会は5月15日に会議を開き、18日(土)午後1時に新入生歓迎のフォークダンスの会の開催を決定。校長もこれを渋々承認します。

5月18日。五月晴れの下、約500人の有志が軽やかなステップとまではいきませんが、晴れやかな表情で踊りを楽しみました。一段上のところから悔しそうにそんな私たちを見下ろす岩城校長の姿がありました。その周りには、中日、朝日、毎日、NHKなどの報道陣が群がっていました。

翌月の『岡高新聞』は、「みだらでなかったフォークダンス」との皮肉を込めた見出しを付けて詳細を報じました。(著作権侵害の恐れがあるのでリンクを貼れませんが、何年か前に民放のクイズ番組が当時の映像を使いクイズ仕立てで扱っています。「岡崎高校/フォークダンス事件」で検索すると観られますのでどうぞ御笑覧ください。あ、ご笑覧は自分の作品の時にしか使えないですね?)

ところが、事件はそれで「一件落着」とはいきませんでした。

夏休みの最中の8月1日。突然の人事異動が教育委員会から出されたのです。

「岩城校長は県指導課。戸松補佐(教頭)は文化研究所。鈴木生徒会顧問は安城高校」への転出が発表されました。

それを受けて生徒総会が開かれ、次のような決議文を採択しました。

【決議文】

私達岡崎高校生徒議会は本年五月のフォークダンスの事件などに関連して、本校の戸松・鈴木両先生が転任を申し渡されたことを大変遺憾に思います。私達は本年四月以来の本校職員会のとられた態度を常に支持し、信頼して参りました。戸松・鈴木両先生も、あくまで教育者としての良識に基づいてそれぞれ職員会、生徒会の意見を正しく代表されたに過ぎません。両先生は今まで、校長補佐、生徒会顧問の重要な立場から、暖かく私達をご指導くださいました。私達もまた両先生に深い信頼を寄せております。この度両先生が正当な理由もなく急に転任されることは到底納得できません。(中略)

この度の処置は誠に疑問に思われます。ここに私達生徒一同は今回戸松・鈴木両先生に対する処置にあくまで反対を表明するものであります。

昭和38年8月6日

生徒の憤りや願いは教育委員会に受け入れられるはずもなく、岡崎高校から転出させられたおふたりは新学期の頭からそれぞれの職場で働き始めました。

しかし、教育委員会もおそらく我々の気持ちを多少くみ取ったのでしょう。「お別れの儀式」を用意してくれたのです。

9月13日、転任させられた戸松・鈴木両先生がその日の朝礼の場に姿を現しました。

壇上に立つ両先生に対してあちこちから先生の名を呼ぶ声が上がります。

あふれ出る涙を周りに見られたくなかったくにおみは、心の中でしかおふたりの名前を呼べませんでした。

その光景は老境に入った今もくにおみの心の中に大切にしまってあります。

フォークダンス事件に気を奪われていたこともあり、高校入学後のくにおみは〝本業〟である勉学に身が入りません。生物の教師を忌み嫌っていたら、赤点をとる始末。全体の成績もやる気のなさが反映されてしまいます。

一学期を終えて渡された通知表の備考欄に「55分の10」とあるのを見て10を欠席数と勘違いしたくにおみは、担任のMに「先生、僕は10日も休んでませんよ」と通知表を掲げて大声を張り上げました。

「バカ、それは席次(成績の順位)だ」

と言われて、クラス全員の失笑を買ってしまいます。確かに、クラスの生徒数は55人ですから、冷静に考えれば人数である事は容易に分かることでした。実力テストの成績も500人の50番にも入れず、母親は「罰として8月のお小遣いは無しとします」と言い渡してきました。

不幸はそれに留まりませんでした。

入部した柔道部の上級生と折り合いが悪く、部活動が楽しくありません。夏合宿も豊川の陸上自衛隊駐屯地でやると言われ、「僕は軍隊が嫌いですから参加しません」と答えると、先輩たちとの関係はますます悪化しました。

「初段を早く取ってこい。そしたら試合に出してやる」と言われて素直に従うくにおみではありません。検定会場にしぶしぶ行ってもやる気が出なくて半年経っても初段に合格しません。やがて先輩たちから相手にされなくなりました。その後初段に合格しましたが、それでやる気が湧いてくるわけでもなく、次第に稽古へは足が遠のきました。

気晴らしに市内の道場に行き、黒帯を買ってなかったので白帯で稽古に加わると、「本当に白帯かよ。白帯にしてはずいぶん強いな」と言われましたが、そのうち、柔道そのものへの関心も失いました。

担任との関係もギクシャクが続きました。

「俺はお前のように才能があるのに真剣にやらない奴が嫌いだ。入学時の成績もよかったし、知能指数も抜群じゃないか。運動神経もすごいじゃないか。なぜ真剣にやらんのだ?」

と説教をされたことがあります。年を重ねた今考えると、Mの姿勢は決して間違っていなかったと思います。しかし、ひねくれ者の私には彼の情熱が疎ましく感じられたのです。

学校の水泳大会で100メートル平泳ぎに出た私は、予選で断トツの1位でした。それは当たり前と言えば当たり前のことです。中学時代は川で泳いでいましたから「プールで泳いでいる〝へなちょこ〟とはわけが違う」という自負がありました。くにおみには余裕があると茶目っ気を出す悪い癖があります。最後の25メートルをふざけて泳いでしまいました。

それを見て熱血教師のMは黙っていられなかったのでしょう。昼の休憩時間に呼び出されて「ふざけんじゃない!」と叱責されました。

くにおみはそんなことで心を改めるタイプではありません。決勝はゆっくり、しかし真剣な表情は崩さずに泳ぎ、最下位に沈みました。苦虫を噛み潰したようなMの前を通る時、何か私に声をかけてきましたが、その言葉が何だったかの記憶はありません。

短距離走、特に200メートル走を得意としたくにおみは秋の運動会では200メートル予選に出場、最初はわざと遅く走り最終コーナーを回った時は最後尾。そこから〝ハイヨ、シルバー!(当時人気のTV番組『ローン・レンジャー』で、主人公ローン・レンジャーが愛馬シルバーをけしかける時に発する言葉)〟と周囲に聞こえるような大声(もちろん観客席への受け狙いです)と共に猛スパート。ごぼう抜きで1位になります。

「なんだあれは!ふざけりゃがって!」

昼休みで教室に戻る時、廊下でMに捕まりました。不快指数100%の顔で厳重注意です。私は嘘っぽさマックスで下を向いての反省ポーズをしていると、Mの握りこぶしが震えているのが目に入りました。

くにおみは殴られることを覚悟して奥歯をぎゅっと噛み、片足を引きます。殴られても倒れないためです。幸いにして(笑)殴られることなく解放されました。あくまでも喧嘩野郎の直感ですが、その時ヒトの目が無ければ殴られていたと思います。

M同様にくにおみも怒りが収まりませんでした。元はと言えば自分のふざけた行為を注意されたのに、いつの間にか相手を責める姿勢に転じてしまうのですから始末におえません。それでも多少は成長したのか、自分勝手な行動でしたが、くにおみは昼食を食べずに怒りを鎮めようとプールで泳いでいました。今思えば常軌を逸しています。

体育祭も午後の部に入り、200メートル決勝の時間になりました。予選の時に別の組でひとり抜群の走りを見せた生徒がいたので、今度ばかりは彼に照準を合わせて真剣に走ろうとウォーミングアップもしっかり行いスタートラインに立ちました。

スタートはまずまずでした。目標にしていた生徒が抜け出します。4、5番手につけたくにおみは予定通りに最終コーナーを回ったところでライバルの後ろにつけようとギアを一段上げ……ところが、アレ、脚が思うように動きません。得意のラストスパートがきかないのです。〝標的〟はそのまま独走でゴールイン。くにおみははるか離れた後続集団に埋もれたままでした。

後年、スポーツ医学研究者から「水泳をした後に短距離走は無理がある」と言われました。当時それを知っていたら、泳がなかったはずです。

競技終了後Mに何を言われたか覚えていません。おそらく何も言われなかったと思います。ただ、その夜帰宅してきた母親に「あんた、今日の走りは……がっかりしたわ」と言われました。なんと普段は学校の行事などに顔を出すことなどのない千代子は、私に内緒で体育祭の見学に来ていたのです。

走ることはそんなわけで惨敗でしたが、生徒全員が後片付けに追われている時でした。素敵なハプニングがありました。

「みなさ~ん! 提案がありまあ~す!」

と応援団が大声で生徒に呼びかけました。

応援団の提案は、当時大ヒットしていた舟木一夫の『高校三年生』を生徒全員で歌おうではないかというものでした。フォークダンス事件を経験して「岡高精神」で結束力が高まっていただけに、異論があるはずはありません。応援団員の指揮に合わせて大声を張り上げました。

赤~い夕日が校舎を染めえて~

フォークダンス事件のほろ苦い思い出が込み上げてくるのでしょう。中には涙を浮かべて歌う女子もいました。校庭で高校生たちが口を合わせて大声で青春歌謡を高らかに歌う光景は、今も私の記憶に一枚の鮮明な写真として残っています。

体育祭が終わると学び舎を熱くした熱気は急速に冷めて、ある者は勉強に、またある者はクラブ活動にとそれぞれの道を歩み始めました。東京オリンピック前年のせわしない世相を反映して高校生活も何となく落ち着きが無くて、あっという間に年越しをしていったという年末でした。

(←第30回) (第32回→)