第33回 「東京に家出」

1964年から65年にかけての高校二年生時の最大の幸運は、ヨシヒコと同じ空気を吸える、つまりは同級生になったことでした。

第30回で書きましたが、中学生の時に市立図書館で見かけたヨシヒコと同じ高校に入学したことが、「岡崎高校に入学して良かった」と思える数少ない収穫でしたから、一年生の時はまるで恋人を見るように奴を遠目に見ていました。

体育祭で陸上部の走り高跳び専門の上級生と互角に高さを競う姿やラグビーで他の選手とは「違うエンジンを積んだ車」のような走りを見せる奴の姿を眩しく感じていた私は、2年生になってヨシヒコを同じ教室で見かけた時、心の中でガッツポーズしました。

何がきっかけだったかは覚えていませんが奴と親しく話すようになり、やがて互いの悩みや夢を語るようになりました。奴は慶応の医学部に入って医者になり、私は早稲田の政経学部で勉強したら新聞記者になってすぐにでも戦争取材に行きたいと話していました。

「成績が悪くなったのに早稲田の政経?」と思われるかもしれませんが、国立大学に合格するのに必要な理数系科目の成績は悪くなっても、早稲田に入るのに必要な3教科はチャッカリ?シッカリ?おさえていたのです。

「青春を語る」一方、イケない遊びを奴に教えたのも私です。ストリップやパチンコ、ピンク(成人向け)映画に一緒に行くこともありました。

部活動は柔道の稽古に姿を現すことはだんだん少なくなり、その代わりに2年生になって入った合唱部が面白くなり、そちらへの比重が多くなります。「三年生を送り出す会」でブラスバンドの演奏をバックにナポリ民謡『コーリングラート(別名カタリカタリ)』を独唱する機会にも恵まれました。

学校の成績は下げ止まりしたものの、しかし相変わらず150~200番前後と母や兄をイラつかせる状況が続きます。ふたりからの圧力は日を追って強くなりました。友達、特にヨシヒコとの会話で、「俺、もう家を出たいよ」が口癖になっていたと思います。

65年3月。衝撃的な本に出会いました。

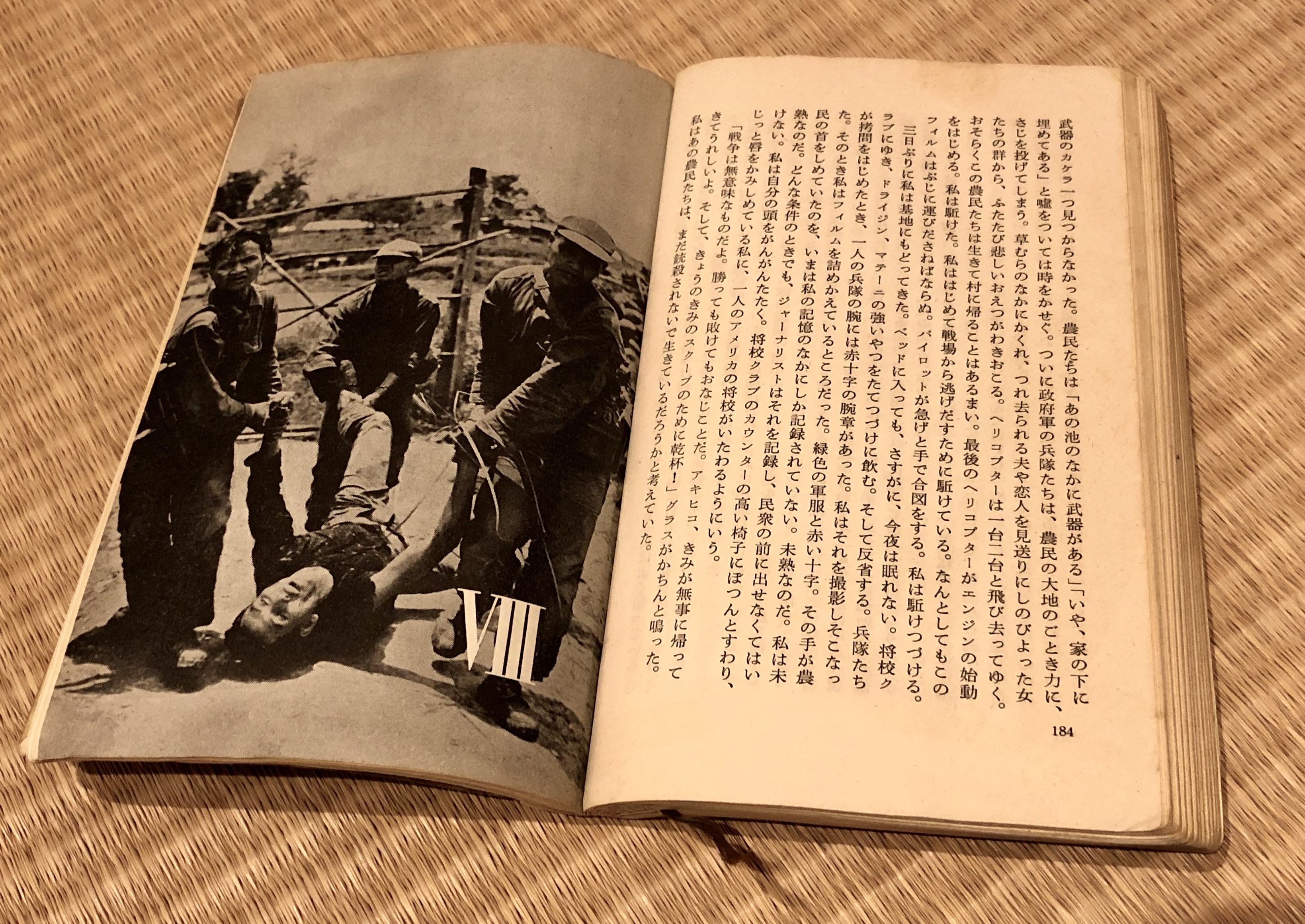

『南ヴェトナム戦争従軍記』。

30代半ばのカメラマン岡村昭彦(「第10回AKIHIKOの会」つどいの記録で確認できますが、岡村の没後「〝オカムラ”を追い続けたウォーコレスポンデントの軌跡」と題した講演を行いました)が戦場を駆け巡った従軍体験を一冊の本にまとめたもので、恋人とのやり取りを紹介する新鮮な切り口もあってその年のベストセラーになり、岡村は一躍時代の寵児になりました。

「よし、決めた! 家を出てこの人の弟子になろう」

読み終えたくにおみは決断します。決断すると実行に移すまでに時間を要しません。

その時はもう試験休みか春休みに入っていたと思います。ただ、ヨシヒコにだけは連絡しておかないと後悔することになります。

「俺、今から家出して東京に行くわ。岡村さんの弟子になる。世話になったな。落ち着いたら連絡するよ」

私はヨシヒコに電話しました。当時わが家に電話はなく、隣家の電話を借りましたが、彼の家には電話がありました。

「ちょっと待て。早まるな。今からお前の家に会いに行く。カネはあるのか?」

「無いけど、そんなもん何とかなる」

そうぶっきらぼうに言う私に、

「とにかく会おう。会いたい」

とヨシヒコは言い、私は家の近くの国道一号(東海道)の交差点を会う場所に指定しました。まとまった金を持っていなかったため、そこから車に乗せてもらって東京に行くことを考えていたのです。もちろん思い付きですから、乗せてもらえる保証はありません。

ヨシヒコは自宅から約5キロを、自転車を飛ばして来てくれました。そして、懸命に、時に前に立ちはだからんばかりにして私を思いとどまらせようとします。私は彼を引っ張るようにして前(東京方面)に歩きながら、通る車に親指を立てます。

「何やっとる?」

「アメリカの映画で見たんだけど、こうやると車が止まってくれるげな(そうだ)」

ところが、通る車の運転手は、中に手を振って挨拶する人もいましたが、誰も止まろうとはしません。

「ほら、だ~れも止まってくれんぞ。考え直せ」

と引き留められますが、私は指を立てながら東に歩き続けます。

大平川に架かる橋を渡ってしばらく行くと、トラックが多く止まる大衆食堂が目に入りました。

「ここにしよう」

「飯を食ってくか?」

「違う。トラックの運ちゃんに頼んでみる」

「乗せてくれるはずがないよ」

そんな会話をしながら、ガラス戸(横にスライドさせて出入りする)を開けて中に入りました。店内では多くの運転手たちがせわしなく夕飯をかきこんでいます。

「すみません。誰か東京まで乗せてってくれませんか」

私は突然大声で運転手たちに向かって声を上げました。大声に驚いた表情の人もいましたが、多くはチラッとこちらを見ただけでその後は無反応です。それからしばらく無言状態が続きました。彼らが黙々と食べる音と食器から出る音が辺りを支配します。気まずい空気が流れていました。

次の動きが出るまでずいぶん長く感じられましたが、今から思えば5、6分だったでしょう。「くにおみ、やめろ」とヨシヒコが小声で私の学生服の袖を引っ張り外に出ることを促した直後です。

「横浜の先までだけど、それで良ければ乗せてってやる」

とひとりの男が声を上げてくれました。救世主の出現です。

「ありがとうございます!それでお願いします」

くにおみはその運転手に深く頭を下げました。頭を上げてヨシヒコの顔を見ると、落胆の表情です。申し訳なく思いましたが、もう後には下がれません。

運転手が食事を終えるのを待ち、3人は店の外に出ました。トラックの荷台には愛知県三河地方の特産品「三州瓦」が積まれていました。高浜や碧南を中心に昔から瓦製造が盛んだったのは社会科で習っていたので印象に残っています。

「ほんじゃあ。世話になった。向こうに着いたら連絡するよ」

「ところでお前、電話でも聞いたがいくら持っとる?」

「ほとんど持っとらん。でも何とかなる」

「やっぱりそうか。これ、持ってけ」

そう言うと、ヨシヒコは学生服の上着のポケットからかなりの量の硬貨をわしづかみにして私のポケットに二度(だったとの記憶です)入れました。

【この辺りの記憶を先ほどヨシヒコとふたりの記憶をすり合わせてみました。大量の硬貨の出所を聞くと、「電話で話した時に、お前にカネはあるのか?って聞いたんだよな。持っとらんということだったから、おそらく俺はおふくろが台所に置いていた小銭入れから〝がめた(盗った)〟んだろうな」と言っていました。】

「世話になってばかりで悪いな。もらっとく」

と素っ気なく言って私はトラックの助手席に乗り込みました。彼には一瞥しただけでしっかりとは目を合わせられませんでした。ヤツの温かい心にそれ以上触れ続けると感情が乱れて気が変わりそうだったのです。

ヨシヒコは後年、私の結婚パーティのスピーチで、その時の模様を「まるで映画のワンシーンのようにトラックを見送りました」と表現したものです。

運転手は無口な中にも優しさをにじませる人で、何度休憩しても「(腹は)空いてません。(のどは)乾いてません」と一点張りの訳アリ高校生を見て不憫に思ったのでしょう。

「降りろ。どんな事情があるか知らんが……。飯を食わしてやる」

と、ぶっきらぼうながら温かみのある言い方でご馳走してくれました。

当時は東名高速道路もまだ開通しておらず、日本を代表する幹線道路と言っても所によっては一車線しかありません。深夜とはいえ結構交通量があり、また積んでいるのが瓦で重くて高速で走れず、横浜駅に着くのに12時間以上かかり、午前7時ごろ横浜駅前に着きました。横浜からは電車で東京駅に向かいました。

東京に来たものの、くにおみに何ら当てがあるわけではなく、岡村が縁を持つ会社を訪ねることしか思いつきませんでした。写真を発表していた毎日グラフと単行本を出した岩波書店です。

ラッシュアワーの始まる前に東京駅に着くと、そこから歩いて千代田区竹橋にある毎日新聞社に向かいました。新聞社ですから他の会社と違い24時間営業ですが、世間的な始業時間である午前9時を待って受付に行き、写真月刊誌『毎日グラフ』の岡村昭彦を知る編集者との面会を求めました。その時、多くの記者や編集者が10時を過ぎないと出社しないことを知ります。仕方なく総合受付で編集者が出勤するのを待ちました。

10時半頃、受付嬢(当時は女性に対して職業の後に「嬢」を付けるのが普通)が申し訳なさそうに来て「担当の者が電話でお話しすると申しております」と受話器を私に渡しました。要件を言うと、編集者は「岡村さんが日本にいると思っているの?」と面倒くさそうに言い、電話を切ってしまいました。

くにおみは当てが外れてただただ呆然としていたと思います。そこからしばらく記憶が途絶えて何も覚えていません。猪突猛進の典型で、何も考えず、何も用意せずに「岡村さんに会えば何とかなる!」と上京してきた田舎モンは大東京のど真ん中でしばらく途方に暮れていました。