新着情報

家康、17歳にして立つ!

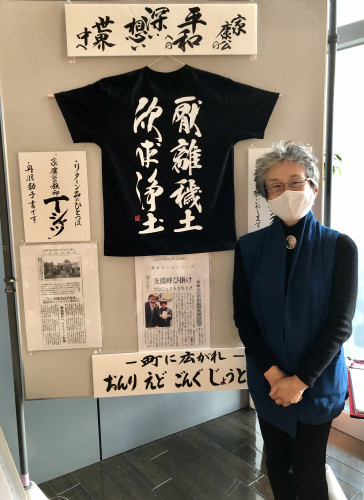

返礼品のTシャツの試作品

クラウドファンディングの返礼品となるTシャツの見本です。書家の丹羽勁子さんが試作品を作ってくださいました。

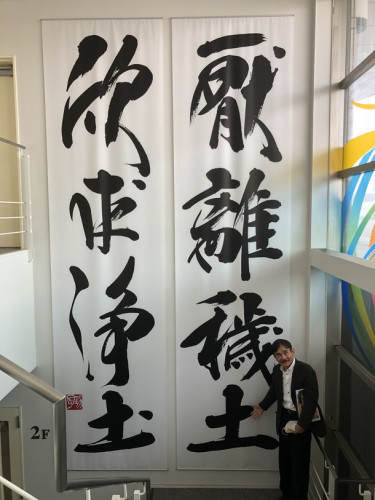

そして今りぶらで開かれている教え子たちの作品展「大字創作展」にクラファン・コーナーを作ってくださり、試作品を展示していただきました。

昨日私も会場にしばらくいさせていただきましたが、来場者には大好評でした。

「厭離穢土欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)」とは皆さんが映画やドラマ、アニメや漫画で見たことのある、または見たはずの徳川家康軍の旗印に書かれた言葉です。

桶狭間の戦いで織田軍に敗北。〝敗軍の将〟となった若き家康公(当時満年齢で17歳)は、敵軍に捕まってさらし首にされるくらいなら自害しようと故郷岡崎に逃げ帰り、菩提寺である大樹寺の祖先の墓の前で悲運の人生を閉じようとします。

それを知った同寺住職の登誉上人が止めに入り、

「松平家は穢れた戦国の世を平和な浄土にするべく戦ってきました。それをあなたは絶ってしまうのですか?天下泰平を実現できるのはあなたしかいないではないですか!」

と平和な国造りを説きました。

そして、厭離穢土欣求浄土の八文字を与えたのです。

その言葉に、今で言えば高校二年生の若者は目をさまします。自害するのではなく、その命を天下泰平の為に捧げることをその場で誓ったのです。家康公はそこから天下泰平に向けて七転び八起き。多くの試練を乗り越えて265年もの間続く世界でも他に例を見ない平和国家を造りました。

だから私は、この八文字に込められた家康公の想いを日本の、いや世界中の方たちに知っていただきたい、と世界に向けて発信しようと決意しました。

先ずは、Tシャツに想いをのせて地元岡崎の皆さんに着ていただき、そしてそれを見た訪問者に身に着けてもらい、その後は世界に届けたいと思ったのです。

関ヶ原の戦いに秘められた家康公の思い

1600年の関ヶ原の戦いは、天下分け目の戦いとして有名ですが、その開戦日である9月15日に秘められた家康公の思いは意外に知られていません。

この日は長男信康の命日なのです。

一部で「子殺し」と汚名を着せられる「信康自刃事件」ですが、「父子不和説」「信長命令説」など諸説紛々ですよね。紛れもない事実は、家康公が岡崎城主であった信康を大浜城で蟄居させ、そこから遠江の堀江城、さらに二俣城へと移したということ。

ただ殺したいのであれば、このようなことをするはずはありません。やはり、「信長の怒りのほとぼりが冷めるのを待つ為」「信長の目に触れぬように隠す為」と見るのが自然ではないでしょうか。

最悪の結果を深く悼んでいた家康公は、その悔しさを天下分け目の戦いにこめたのです。だからこそ、開戦日を信康の命日としたのです。3万8千の大軍を率いる秀忠の到着を待たずに火ぶたを切ったのはここにありました。

その辺りは、さすがBBC(英国公共放送)。2007年から2008年にかけて放送されたシリーズ『英雄と悪党たち』(6話中第2話)で、巧みに表現しています。英語版ですが素晴らしい出来栄えです。ぜひご覧ください。

徳川平和と水

歴史上の出来事を見れば分かるように、「水」は私たちに豊かな暮らしをもたらしてくれますが、その一方で「争い」の原因となることも少なくありません。

アフガニスタンに散った中村哲さんも「100の診療所より一本の用水路だ」と考えて25.5㌔の用水路を造り約65万人もの命を救いました。

でも、原因は分かりませんが、何者かによって暗殺されてしまいました。

その哲さんが用水路を造るのに採用した工法が信玄堤です。信玄堤とは、室町時代から現代にまで続く、大きな竹の皮で作った蛇篭に大きな石をたくさん入れて埋め立て工事をするやり方です。

江戸はかつては〝坂東太郎〟とあだ名された利根川が頻繁に氾濫してできた湿地帯でした。家康公は「江戸前(現東京湾)」に流れていた利根川を千葉の銚子に付け替えて、肥沃な関東平野を作り上げます。

その工法が信玄堤でした。

総監督は伊奈忠次。当時の土木・治水政策の総責任者でした。

家康公は、2度にわたって自分に歯向かってきた忠次を最終的には許し、最後は全面的に信用して事実上「水」に関する事業全てを忠次に任せたのです。忠次が「江戸の基礎を作り上げた」と言っても過言ではありません。領地は、現埼玉県伊奈町にありました。

朝鮮通信使

以前、「家康公と朝鮮通信使」について書きましたが、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。

秀吉の急死で朝鮮半島に取り残された大軍を大きな犠牲を払わずに帰国させたのは、五大老の筆頭格であり、〝戦後処理〟を買って出た家康公の手腕のなせる業でした。

朝鮮側の捕虜の返還要求にも無条件で応じ、さらに文化使節団を招聘して大歓待したのも家康公でした。

朝鮮通信使は朝貢(周辺国の使者が貢物を将軍に献上してご機嫌を取る政策)だったとする人たちがいますが、それは間違いで幕府の扱い方は超VIP。江戸幕府は最高レヴェルのもてなしをしました。

宮家や将軍しか通行を許されなかった道「お成道」を通らせていたことからしても、その厚遇ぶりは容易に推察できます。

岡崎藩は事前に市中に作法触れを出して、「二階や橋から行列を見下ろしてはならない」「便所を清潔にしておくよう」「揮毫(毛筆で何か言葉や文章を書くこと)を求めない」などと厳しく言い渡しています。

一説には、江戸から老中(今で言う大臣)が岡崎に来て、岡崎藩の迎賓館である「御馳走屋敷」で、正式の歓迎式典をしたとも言われています。

この国を挙げての大事業には深い意味がありました。通信使が立ち寄る九州や中国地方、そして東海道沿いの大名たちに500人近くの大代表団の接待を強要することで、その財力をそぎ落としたのです。

その朝鮮通信使招へい事業を終わらせたのは、11代将軍家斉です。12回目の使節団を対馬で差し止めてしまい、帰国させてしまいました。その後朝鮮通信使が来日することはありませんでした。ダメ将軍として有名な家斉はこの点でも汚点を残しましたね。